Der Chrysopras - Aufstieg und Niedergang

Ein berühmter und seinerzeit in ganz Europa bekannter Geologe bzw. Mineraloge, der am 1. August 1733 in Blankenburg geboren, war Georg Friedrich Danz. Irgendwo heißt es: Danz gebührt der größte Dank für die meisten Beiträge im Naturalienkabinett (in Rudolstadt), das unter Fürst Friedrich Karl 1757 gegründet wurde. Der gelernte Schneider Gg. Fr. Danz interessierte sich mehr für Mineralien und Erze als für Nadel und Zwirn, steckte seinen Beruf auf, arbeitete zuerst in einer Grube bei Watzdorf und wanderte dann nach Schlesien und eignete sich dort gute Kenntnisse im Bergwesen in den Chrysopras-Gruben an. Jetzt legte er sich auf Mineralienhandel und kam in fast alle Großstädte Europas. Der große König Friedrich II. lernte den Blankenburger Schneidermeister Danz auch kennen, kaufte von ihm einen herrlichen Halbedelstein Chrysopras und berief ihn in seine Dienste. Danz kontrollierte nun die königlichen Bergwerke bis zum Tode des „Alten Fritz“, seines geliebten Königs. Nach Blankenburg zurückgekehrt, widerfuhr ihm noch die Ehrung, zum Mitglied der Mineralogischen Gesellschaft in Jena ernannt zu werden. Er baute sich am Eingange ins Schwarzatal ein Zechenhaus, das er nach seiner Frau Hanna „Zeche Hannchen“ nannte. Er trieb einige Stollen in den harten Schieferfelsen, nach edlen Erzen, Gold, Silber oder gar nach dem Halbedelstein Chrysopras suchend. Bergrat Danz legte sein müdes 80jähriges Haupt am 20. März 1813 nicht, wie es sein Wunsch, in der Stille des herrlichen Tales zur ewigen Ruhe, sondern musste nach einem Überfall mehrerer Räuber, die ihn auch misshandelten, die letzten Tage seines Lebens in der Stadt verleben. ¹⁾

Nach dem Tod von Danz´ änderte sich die Nutzung des Gebäudes.

Es wurde Ausspanne und Gasthaus.

Wanderer, weile dahier!

Hier öffnet sich gastlich die Wohnung,

Und ein stärkendes Naß bietet sich freundlich Dir dar.

Hier entkleideten einst sich die Chariten: als sie gebadet,

Gaben sie dankend dem Ort nimmer vergänglichen Reiz.

Chrysopras heißt nun der Platz. Kein anderer Name gebührt dem,

Welchen, wohin Du auch blickst, liebliche Lust nur erfüllt.

L.A.A. Schmiedeknecht: "Blankenburg und seine Welt" anno 1852

Es wurde Ausspanne und Gasthaus.

Wanderer, weile dahier!

Hier öffnet sich gastlich die Wohnung,

Und ein stärkendes Naß bietet sich freundlich Dir dar.

Hier entkleideten einst sich die Chariten: als sie gebadet,

Gaben sie dankend dem Ort nimmer vergänglichen Reiz.

Chrysopras heißt nun der Platz. Kein anderer Name gebührt dem,

Welchen, wohin Du auch blickst, liebliche Lust nur erfüllt.

L.A.A. Schmiedeknecht: "Blankenburg und seine Welt" anno 1852

Im April des Jahres 1842 kehrte Hoffmann von Fallersleben im Chrysopras ein. In seiner Autobiographie "Mein Leben: Aufzeichnungen und Erinnerungen", 3. Band, erwähnt er auch die Flößerei in der Schwarza:

Bald erreichen wir Rudolstadt, speisen zu Mittag, spazieren dann zum Schlosse hinauf und erfreuen uns der schönen Aussicht. Dann fahren wir zum Chrysopras. Es ist ein einsam liegendes Wirthshaus am Eingange ins Schwarzathal. Wir treffen ein als gerade eine Flößerei im besten Gange ist. Einige hundert Frauen, Mädchen und Kinder sind beschäftigt, auf beiden Ufern der Schwarza die Holzscheite, die stehen geblieben sind, abzustoßen und so wieder in Bewegung zu setzen. Drei Holzvögte, jeder mit einem langen messingbeschlagenen Stabe, schreiten gebieterisch einher und ertheilen ihre Befehle mit lauter Stimme. Sie haben sich in ihrem nassen Berufe durch Feuergeist gehörig zu stärken gewußt.

Im Jahre 1860 hielt sich der Weimarer Schauspieler Eduard Genast im Chrysopras auf. Bereits hier zeigten sich bauliche Mängel. In seinem Buch "Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers, Band 4" schrieb er dazu:

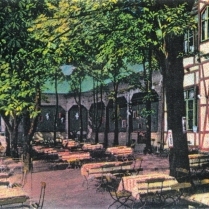

Die herrliche Natur bringt die Badegäste über die sonstige mangelhafte Einrichtung hinweg. Die Räume des Chrysopras bestehen aus siebzehn Stuben, einer Schenkstube für Fuhrleute und einem großen Saale, der im Winter von der tanzlustigen Jugend der Umgegend, in der Badesaison aber von dem Wirth, der zugleich Bierbrauer ist, zur Ausspeicherung von Malz und Getreide benutzt wird. Bei schönem Wetter nahm man Frühstück, Mittag- und Abendessen auf der Terrasse ein, die theilweise mit Lauben und Bäumen bepflanzt ist. Außerdem fand sich noch eine Art Heuschuppen, der mit Tischen und Bänken versehen war und den der Wirth mit stolzem Bewußtsein seinen Sommersalon nannte. Da kroch man bei schlimmem Wetter unter, um seine Leibesnahrung nicht in den dumpfen Stuben einzunehmen. Wer das Unglück hatte, während der Mahlzeit unter einer schadhafte Stelle des alten Dachs zu kommen, mußte freilich von seinem Regenschirme Gebrauch machen. Das Essen war gut und billig. Die Wirthin war die Seele des Ganzen.

Bald erreichen wir Rudolstadt, speisen zu Mittag, spazieren dann zum Schlosse hinauf und erfreuen uns der schönen Aussicht. Dann fahren wir zum Chrysopras. Es ist ein einsam liegendes Wirthshaus am Eingange ins Schwarzathal. Wir treffen ein als gerade eine Flößerei im besten Gange ist. Einige hundert Frauen, Mädchen und Kinder sind beschäftigt, auf beiden Ufern der Schwarza die Holzscheite, die stehen geblieben sind, abzustoßen und so wieder in Bewegung zu setzen. Drei Holzvögte, jeder mit einem langen messingbeschlagenen Stabe, schreiten gebieterisch einher und ertheilen ihre Befehle mit lauter Stimme. Sie haben sich in ihrem nassen Berufe durch Feuergeist gehörig zu stärken gewußt.

Im Jahre 1860 hielt sich der Weimarer Schauspieler Eduard Genast im Chrysopras auf. Bereits hier zeigten sich bauliche Mängel. In seinem Buch "Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers, Band 4" schrieb er dazu:

Die herrliche Natur bringt die Badegäste über die sonstige mangelhafte Einrichtung hinweg. Die Räume des Chrysopras bestehen aus siebzehn Stuben, einer Schenkstube für Fuhrleute und einem großen Saale, der im Winter von der tanzlustigen Jugend der Umgegend, in der Badesaison aber von dem Wirth, der zugleich Bierbrauer ist, zur Ausspeicherung von Malz und Getreide benutzt wird. Bei schönem Wetter nahm man Frühstück, Mittag- und Abendessen auf der Terrasse ein, die theilweise mit Lauben und Bäumen bepflanzt ist. Außerdem fand sich noch eine Art Heuschuppen, der mit Tischen und Bänken versehen war und den der Wirth mit stolzem Bewußtsein seinen Sommersalon nannte. Da kroch man bei schlimmem Wetter unter, um seine Leibesnahrung nicht in den dumpfen Stuben einzunehmen. Wer das Unglück hatte, während der Mahlzeit unter einer schadhafte Stelle des alten Dachs zu kommen, mußte freilich von seinem Regenschirme Gebrauch machen. Das Essen war gut und billig. Die Wirthin war die Seele des Ganzen.

Während des Aufenthaltes von Genast besuchte der bekannte Komponist Franz Liszt ihn im Chrysopras. Dazu weiter aus dem Buch:

Liszt überraschte mich in meiner Einsamkeit durch einen Besuch und verweilte einige Tage. Seine Gegenwart brachte Leben und Bewegung unter die stillen Bewohner des Chrysopras.

Wirt war zu dieser Zeit Friedrich Nöller aus Großliebringen.

Liszt überraschte mich in meiner Einsamkeit durch einen Besuch und verweilte einige Tage. Seine Gegenwart brachte Leben und Bewegung unter die stillen Bewohner des Chrysopras.

Wirt war zu dieser Zeit Friedrich Nöller aus Großliebringen.

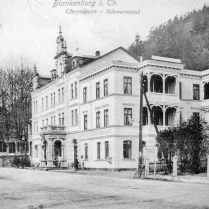

1882 erwarb Gustav Prüfer das Anwesen und ließ es 4 Jahre später abbrechen. Der Nachfolgebau wurde 1888 als Hotel "Chrysopras". eröffnet. In der Folgezeit kamen Erweiterungen des Gebäudes hinzu.

1908 kaufte Konditormeister Friedrich Lösche, bereits Besitzer von Lösches Hall, das Hotel. Dessen Sohn, der Brauer Hugo Lösche, betrieb den Gebäudekomplex als Kurhotel Chrysopras-Lösches Hall. Während des 1. Weltkrieges wurde der Hotelbetrieb stillgelegt. Der Besitzer, inzwischen Hoftraiteur Hugo Lösche, fiel im Krieg, so dass es 1915 zur Zwangsversteigerung kam. Der frühere Besitzer Gustav Prüfer erhielt den Zuschlag, um ein oder zwei Jahre später den gesamten Komplex an den Hotelier Guido Leinhoß zu verkaufen. Dieser aktivierte nach dem Krieg den Hotelbetrieb wieder und führte beide Häuser bis 1928. Dann trennte er sich wieder von Lösches Hall.²⁾

• 125 Jahre Hotel-Kurhaus Chrysopras - Jubiläumsschrift von 1925 (PDF - 3,7 MB)

Ab 1939 nutzte man das Hotel unterschiedlich, u.a. als Quartier für eine Nachschubkompanie der Deutschen Wehrmacht, für ein Lazarett und es diente im Rahmen der Kinderlandverschickung als Unterkunft für evakuierte Schulen deutscher Großstädte. Am 12. April 1945 besetzten die Amerikaner und ab 1. Juli die Rote Armee das Haus. 1947 nahm Guido Leinhoß den Hotelbetrieb wieder auf. Zwischenzeitlich mietete die SDAG "Wismut" das Hotel als Unterkunft für die Arbeiter, die mit dem Abbau uranhaltigen Erzes im Raum Dittrichshütte beschäftigt waren. Mit der Fertigstellung der Alfred-Sobik-Siedlung ³⁾ zogen dann die Arbeiter aus dem Chrysopras in die dort fertiggestellten Wohnungen.

Ab 1957 pachtete der FDGB das Hotel als Ferienheim, das man nach Magnus Poser, einem deutschen Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, benannte. Zu Zeiten der DDR war Poserheim der gängige Name für das Objekt.

Da die Nachfrage nach Ferienplätzen ständig stieg, ließ der FDGB in der Thälmannstraße (Georgstraße) ein Urlauberwohnheim bauen. Die Einweihung des Bettenhaus genannten Plattenbaus war 1974. Im Magnus-Poser-Heim fanden daraufhin Umbauten statt. Für die Erweiterung des Speisesaals fiel die in den Sommermonaten beliebte Terrasse weg. Auch der Balkon über dem Haupteingang wurde entfernt.

Ab 1957 pachtete der FDGB das Hotel als Ferienheim, das man nach Magnus Poser, einem deutschen Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime, benannte. Zu Zeiten der DDR war Poserheim der gängige Name für das Objekt.

Da die Nachfrage nach Ferienplätzen ständig stieg, ließ der FDGB in der Thälmannstraße (Georgstraße) ein Urlauberwohnheim bauen. Die Einweihung des Bettenhaus genannten Plattenbaus war 1974. Im Magnus-Poser-Heim fanden daraufhin Umbauten statt. Für die Erweiterung des Speisesaals fiel die in den Sommermonaten beliebte Terrasse weg. Auch der Balkon über dem Haupteingang wurde entfernt.

Mit den politischen Veränderungen 1989/90 endete auch die Zeit des FDGB und der Komplex „Chrysopras“ ging an die Eigentümer Familie Leinhoß (bisher Verpächter) zurück. Seitdem stand das Objekt leer und verfiel zusehends. 2016 erfolgte dann der Abriss.

Heute erinnert noch der Eingang zum Stollen an den Chrysopras. Er wurde verschlossen und mit einem Einflugloch versehen, um die darin befindlichen Fledermäuse zu schützen. Man sicherte wenige Spolien, u.a. den Aufsatz mit den Initialen Gustav Prüfers und ein Türbogen von der Zeche Hannchen, der 1888 in den Nachfolgebau eingebaut wurde.

Weiterhin tragen das Schwarzawehr und die Brücke vom Dittersdorfer Weg zur Schwarzburger Straße den Namen des Chrysopras. So gelangt der Chrysopras mit seiner 216-jährigen Geschichte nicht so schnell in Vergessenheit.

Quellen und Anmerkungen:

¹⁾ Karl M. Krause, Bad Blankenburg im Wandel der Zeiten, 1926, S. 16/17

²⁾ Niederschrift von Fritz Fiedler

³⁾ Name der Siedlung bis 1991

Informationen und Bilder aus Ordner Chrysopras Lösches Hall, Sammlung Dieter Klotz

weitere Quelle: Greifensteinbote Nr. 28 / September 2012

Autor: Matthias Pihan, Juli 2019

Quellen und Anmerkungen:

¹⁾ Karl M. Krause, Bad Blankenburg im Wandel der Zeiten, 1926, S. 16/17

²⁾ Niederschrift von Fritz Fiedler

³⁾ Name der Siedlung bis 1991

Informationen und Bilder aus Ordner Chrysopras Lösches Hall, Sammlung Dieter Klotz

weitere Quelle: Greifensteinbote Nr. 28 / September 2012

Autor: Matthias Pihan, Juli 2019

www.bad-blankenburg.de?eid=1527